Klimaneutralität und CO2-Fußabdruck – was bedeutet die Umsetzung für meine Organisation?28 | 03 | 23

In den Medien oder auch in Gesetzen hören wir vermehrt die Begriffe CO2-Fußabdruck und Klimaneutralität. Aber was genau steckt hinter diesen Schlagworten? Was muss getan werden, um den CO2-Fußabdruck einer Organisation zu bestimmen, und was meint eigentlich klimaneutral?

Die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung – dazu zählt auch der CO2-Fußabruck – von Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren geändert. Seit dem 16. Dezember 2022 gilt die neue EU-Richtlinie 2022/24464 (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). Die Umsetzung erfolgt in drei Stufen:

- Ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen, die bereits der CSR-Richtlinie unterliegen,

- ab dem 1. Januar 2025 für große Unternehmen, die derzeit nicht der CSR-Richtlinie unterliegen und drei Größenkriterien erfüllen,

- ab dem 1. Januar 2026 für börsennotierte KMU und spezielle Branchen, wenn nicht eine Ausnahmeregelung in Anspruch genommen werden kann.

Nur Kleinstunternehmen sind vom Anwendungsbereich ausgenommen.

Der CO2-Fussabdruck ist ein Maß für den Gesamtbetrag von Kohlenstoffdioxid-Emissionen, die direkt und indirekt von einer Person, einer Organisation, einem Event oder einem Produkt ausgehen. Auch Methan (CH4) und Lachgas (N2O) gehören zu den langlebigen Treibhausgasen (THG).

Der DGQ-Fachkreis „Risiko als Chance“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Chancen und Gefahren zu betrachten, die mit diesem Thema einhergehen. Damit wollen wir Managementbeauftragte dabei unterstützen, die Nachhaltigkeit in ihrer Organisation zu verbessern.

Das Greenhouse Gas Protocol

Ein verbreiteter Standard zur Erstellung von Treibhausgasbilanzen ist das Greenhouse Gas Protocol. Es wurde zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen für Unternehmen und öffentliche Bereiche entwickelt. Das World Resources Institute (WRI) und der World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) haben die Entwicklung koordiniert.

Darin werden direkte, indirekte und sonstige Emissionen aus den vor- und nachgelagerten Aktivitäten der Organisation unterschieden. Direkte Emissionen (Scope 1) entstehen im Verbrennungsprozess innerhalb der Organisation, beispielsweise durch Heizung, chemische Prozesse, Firmenfahrzeuge und Dienstreisen. Indirekte Emissionen (Scope 2) ergeben sich aus dem Einkauf leitungsgebundener Energie wie Elektrizität, Dampf und Fernwärme. Unter „sonstigen Emissionen aus den vor- und nachgelagerten unternehmerischen Aktivitäten vor und nach der Wertschöpfungskette“ (Scope 3) werden die durch Einkauf, Transport und Verteilung sowie Geschäftsreisen und die Entsorgung der verkauften Produkte erzeugten Emissionen verstanden.

Klimaneutral bedeutet, dass eine Organisation das Klima weder positiv noch negativ beeinflusst. Es besteht ein Gleichgewicht zwischen den direkten und indirekten Emissionen und den Maßnahmen, diese Emissionen etwa durch CO2-Bindung in der Erde, Vernässen von Mooren oder Baumpflanzaktionen zu kompensieren. Bei der CO2-Neutralität werden nicht alle klimaschädlichen Emissionen berücksichtigt, sondern nur die CO2-Emissionen. Sie kann auch ohne Kompensationsmaßnahmen, lediglich durch Zertifikatshandel, erreicht werden.

Gründe für die Beschäftigung mit dem CO2-Fußabdruck

Die Erstellung einer CO2-Bilanz wird von Organisationen oftmals als lästige Pflicht wahrgenommen. Wir vom Fachkreis sind der Meinung: Das Ganze hat auch signifikante Vorteile für Organisationen. Die Bereitschaft, sich mit dem eigenen CO2-Fußabdruck zu beschäftigen, ermöglicht es, ein Bewusstsein für den eigenen Energieverbrauch und die damit verbundenen Emissionen zu schaffen, sowie sich auf mögliche striktere Gesetzesänderungen vorzubereiten. Last but not least lassen sich durch entsprechende Maßnahmen auch die Betriebskosten senken.

Hinzukommt: Moderne Technik, Informationen von Dienstleistern, usw. bietet mittlerweile zahlreiche Optionen, um den CO2-Fußabdruck zu bestimmen. Dabei gilt: Es bedarf gar keiner besonders teuren Softwarelösung. Bereits mit einer einfachen Tabellenkalkulation kann der CO2-Fussabdruck mit den vorhandenen Daten der Organisation berechnet werden. Das bedeutet: Auch Kleinstunternehmen haben Möglichkeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu bestimmen.

Den größten Aufwand in der Umsetzung stellt das Zusammentragen der benötigten Informationen in der notwendigen Qualität dar. Die Herausforderung dabei: Die Daten liegen in unterschiedlichen Parametern vor; diese gilt es zunächst zu vereinheitlichen, um sie vergleichen zu können.

| Berufsbild Nachhaltigkeitsmanager Die Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gehören zu den Megatrends unserer Zeit. Für Unternehmen wird es somit immer wichtiger, CSR-Maßnahmen umzusetzen und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Mit dem größeren Fokus auf Nachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren eine Vielzahl an grünen Jobs entwickelt, wie beispielsweise der Job als Nachhaltigkeitsmanager. Antworten auf die wichtigsten Fragen finden Sie in unserem Berufsbild zum Nachhaltigkeitsmanager:

|

Wo anfangen und wie umsetzen?

Wir vom DGQ-Fachkreis Risiko als Chance empfehlen, bei der Erstellung der CO2-Bilanz mit den direkten und indirekten Emissionen (Scope 1 und 2) zu beginnen. Scope 3 (Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette eines Unternehmens) bleibt wegen der Komplexität in diesem Beitrag unberücksichtigt. Die folgende Vorgehensweise hat sich dabei bewährt:

- Schritt

Klären: Welche direkten Emissionen gibt es in der Organisation?

Beispielsweise Öl-/Gas-/Pelletsheizung, Fuhrpark (Benzin/Diesel), Industrieanlagen mit CO2-Austoß, … - Schritt

Klären: Welche indirekten Emissionen gibt es in der Organisation?

Beispielsweise Strom, Fernwärme, Druckluft, … - Schritt

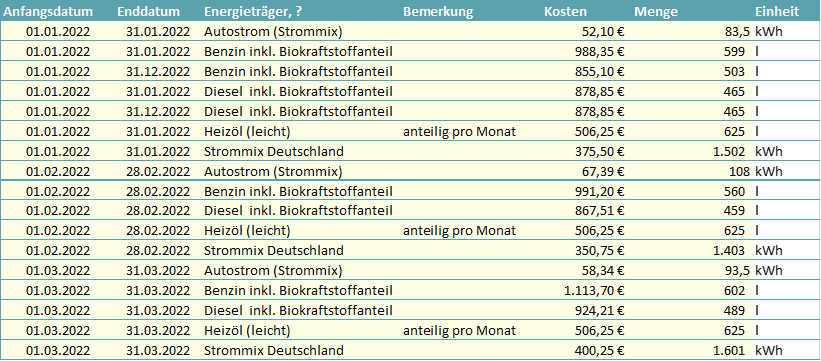

Sichten aller Abrechnungen der Organisation für die verbrauchten Energieträger und tabellarische Erfassung der Verbräuche und Kosten bzw. Download der Daten aus dem ERP-System.

Liegen nicht alle Daten vor, können Stellvertreterdaten genutzt oder diese geschätzt werden (s. Abbildung 1)

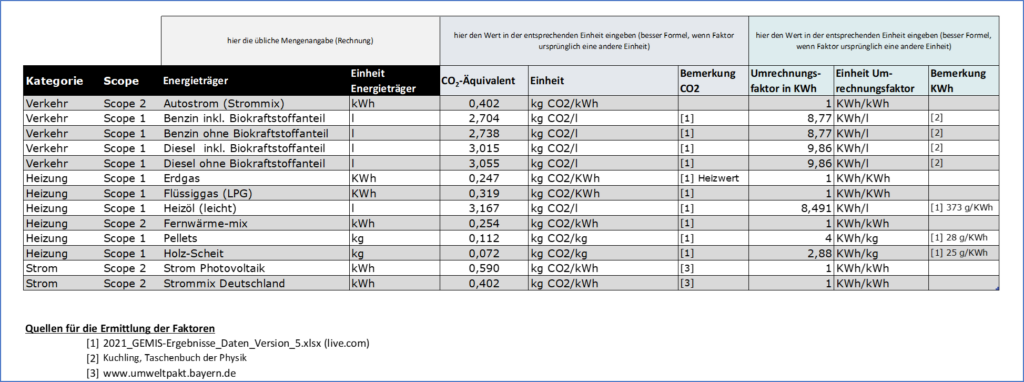

Festlegen einer Standardeinheit für den Energieverbrauch (z.B. kWh) und das CO2-Äquivalent (z.B. kg CO2) - Schritt

Recherche der erforderlichen Emissions- und Umrechnungsfaktoren, um aus den handelsüblichen verbrauchten Mengen eine Aussage über den Energieverbrauch in kWh und das CO2-Äquivalent in kg CO2 treffen zu können (Abbildung 2). - Schritt

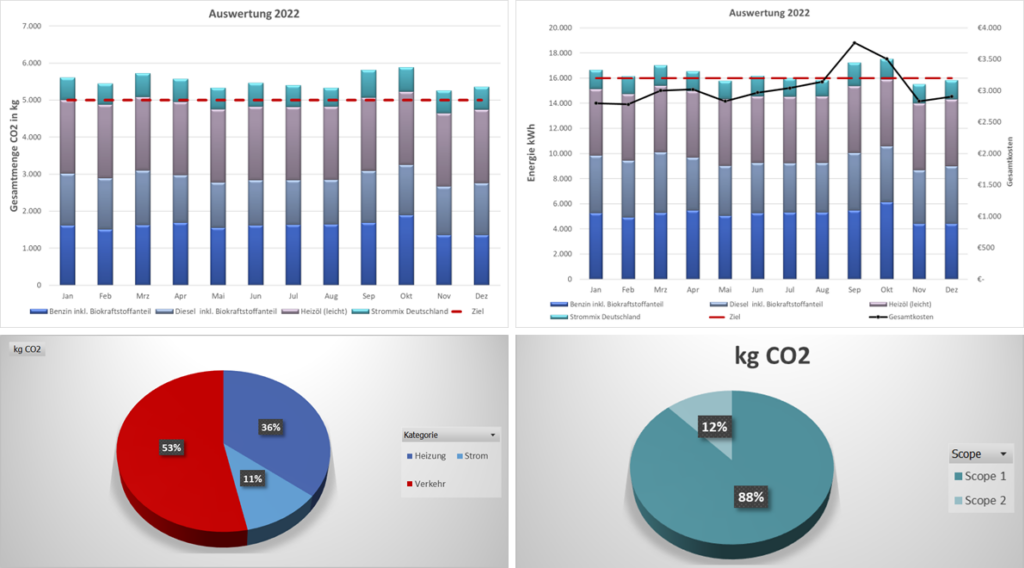

Auswerten der Daten

Bilanz der Kosten, Verbräuche und des CO2-Äquivalents (Abbildung 3)

Diese Erfassung müssen Organisationen kontinuierlich durchführen, sie ist ein wichtiger Baustein für das Energiemanagement. Dank der Auswertung können Organisationen realisierbare Energieziele festlegen – und diese in der Folge auch umsetzen. Nicht zuletzt bildet sie auch eine wichtige Entscheidungshilfe für Investitionen in die Energieunabhängigkeit.

Abb. 1: Datenerfassung (Beispielhafte Zusammenstellung eines fiktiven Unternehmens); Eigene Darstellung durch den FK.

Abb. 2: Umrechnungsfaktoren (Beispielhafte Zusammenstellung eines fiktiven Unternehmens); Eigene Darstellung durch den FK.

Abb. 3: Auswertung der Daten (Beispielhafte Zusammenstellung eines fiktiven Unternehmens); Eigene Darstellung durch den FK.

Der Beitrag wurde von den Fachkreismitgliedern Dr. Sven Augner, Ines Hansen und Ursula Meiler verfasst.

DGQ-Weiterbildungsangebote rund um Nachhaltigkeitsmanagement

Egal in welcher Branche Ihr Unternehmen tätig ist: Nachhaltigkeit ist ein Thema, das längst mehr als ein Trend geworden ist. Eine fundierte Nachhaltigkeitsstrategie ist unerlässlich für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. In unserem Weiterbildungsangebot „Nachhaltigkeit in Unternehmen für Führungskräfte und Entscheidungsträger“ schärfen Sie als Führungskraft Ihren Blick für die Nachhaltigkeits-Themen Ihres Unternehmens und lernen, diese in Ihre Unternehmensstrategie zu integrieren. Jetzt anmelden »

Oder nutzen Sie unsere DGQ-PraxisWerkstatt zum Thema „Treibhausgas-Bilanzierung und Klimamanagement“ und lernen Sie, wie Sie Transparenz über Ihre THG-Emissionen schaffen und für Nachhaltigkeit sorgen. Gehen Sie die ersten Schritte, um Klimaanforderungen und Einflussfaktoren angemessen und nachhaltig zu managen und eine geeignete Strategie aufzubauen. Jetzt anmelden »

Comments are closed.