Was die Norm nicht revidiert: Unternehmenskultur ist ihr wirksames Korrektiv10 | 10 | 25

Die ISO-Gremien arbeiten an der Revision der ISO 9001 und viele von uns sind gespannt auf das Ergebnis. Ende 2026 soll es vorliegen. Die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem in einer Norm darzulegen, das war 1987 eine echte Innovation. Vier Revisionen gab es seitdem, die fünfte ist im Gange.

Es gibt Themen, über die die Norm spricht und andere über die sie nicht spricht: Kultur gehört zu letzteren. Einmal fällt das Wort kulturell, einmal der Begriff Kultur, und zwar in zwei Anmerkungen des Abschnitt 4.1 „Verstehen der Organisation und ihres Kontextes“. Es zeugt von Klugheit, dass die Autorinnen und Autoren sich der Relevanz Unternehmenskultur bewusst sind und von Weisheit, dass sie das Thema in der Norm nicht vertieft und vor allem nicht mit Anforderungen unterlegt haben.

Ohnehin darf man die 9001 nicht überfrachten, die hat wichtige Funktionen, soll und kann aber nicht alles behandeln oder gar erklären, was bei der Gestaltung und dem Betrieb von Qualitätsmanagementsystemen zu beachten ist. Ihre wichtigste Funktion ist, in globalen, vernetzten Lieferketten die Kompatibilität der kettenübergreifenden Produktentstehungsprozesse und somit deren Qualitätsfähigkeit zu verbessern. Vor 1987 hat da so manches Unternehmen sein eigenes QM-Süppchen gebraut und größere Kundenunternehmen haben versucht, eigene Standards durchzusetzen. Dies führte zu einem Chaos für Lieferanten, die mehreren dieser Kunden dienten. Die gleichen Anforderungen, die gleichen Begriffe, das gleiche Grundverständnis von Qualität und Qualitätsmanagement, die heute in wichtigen Brachen herrschen, sind ein Verdienst dieser Norm.

Um sein individuelles, reifes alltagslebendiges QM-System zu gestalten, kann und muss ein Unternehmen über die Anforderungen der Norm meistens hinausgehen. Unter anderem spielt die Unternehmenskultur eine maßgebliche Rolle für seine Qualitätsfähigkeit. Das wissen wir alle; was nicht alle wissen, ist, welches die genauen Zusammenhänge zwischen dem Managementsystem und der Kultur sind und wie wir auf die Kultur einwirken können.

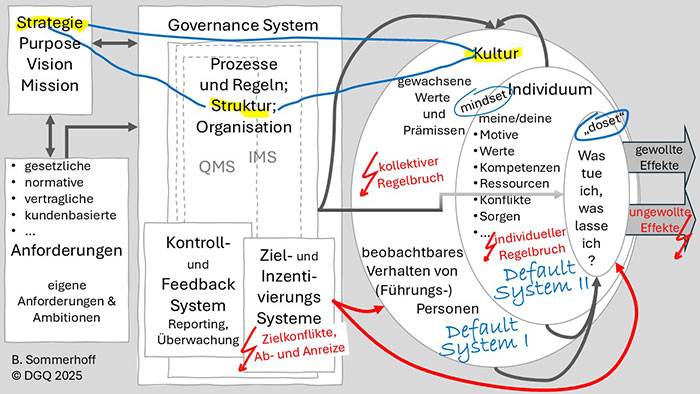

Die Grafik, fast schon ein Managementsystem-Wimmelbild, stellt einige wichtige Zusammenhänge dar:

Abb. 1: Individuelle und kollektives Handeln als Default Systems, Notfallsysteme bei versagendem formalen Managementsysteme (© Benedikt Sommerhoff, DGQ)

Die anforderungsbasierten Regeln des Governance-Systems und seiner einzelnen Teilsysteme sowie auch die Menschen der Organisation prägen die Kultur. Wer Aufbau- oder Ablauforganisation, Kommunikations- und Berichtswege ändert, wer Personen austauscht, nimmt damit Einfluss auf die Kultur, die sich daraufhin verändert. Besonders die Kontroll- und Feedbacksysteme sowie Ziel- und Inzentivierungssysteme wirken stark auf kollektives und individuelles Verhalten. Und Verhalten, also Tun und Lassen der Menschen, ist das, worauf es für Qualität ankommt, denn dadurch entstehen gewollte und ungewollte Effekte – oder eben nicht. Das „Doset“ ist dabei wichtiger als das „Mindset“.

Fehlanreize („Abreize“), Zielkonflikte, Regelbruch und ungewollte Effekte sind qualitätshemmende Faktoren; positive Anreize, gute Regeln, kollektive und individuelle Werte, klare konfliktarme Ziele und „brauchbarer Regelbruch“ sind wichtige qualitätsfördernde Faktoren.

Versagt das formale System einmal, erzeugt es dysfunktionale, unbrauchbare Regeln oder Zielkonflikte, erzielt es gewollte Effekte nicht oder ungewollte Effekte, sind Kultur und Individuen in der Lage, das zu kompensieren und zu heilen, zwei Schutzebenen, ein Default System I und II zu bilden. Brauchbarer Regelbruch bedeutet Regeln zu brechen, um Qualität zu erzeugen und Regeln nicht einzuhalten, die Qualität beeinträchtigen. Wird das nötig, gilt es die Regeln oder Umstände, unten denen sie versagten zu analysieren und das Formalsystem an diesen Stellen zu reparieren. Denn Regelbruch soll eine Ausnahme bleiben und selbst nicht zur Regel werden.

Wer also, bald neu inspiriert durch die kommende Revision der ISO 9001 sein Qualitätsmanagementsystem an neue Anforderungen anpasst, soll unbedingt dessen Rückkopplung mit kollektivem Verhalten, der Kultur, und dem individuellen Verhalten der Mitarbeitenden beachten.

| Informationsangebot der DGQ zur Revision der ISO 9001 Fakten statt Spekulation – unter diesem Motto hat die DGQ auf der Seite iso-9001-revision.info ein Informationsangebot rund um die Revision der ISO 9001:2026 zusammengestellt. Mit Hintergrundberichten, Interviews und Neuigkeiten zum Stand der Revision hält die DGQ alle Interessenten bereits im Vorfeld auf dem Laufenden. Ab Juli 2026 erhalten Sie zudem in unserem Seminar Revision ISO 9001:2026 einen kompakten und praxisnahen Überblick über die Änderungen von ISO 9001:2026 und deren Auswirkungen auf Ihr bestehendes Qualitätsmanagementsystem. Zum Seminarangebot » |