So sieht’s aus: Bitte nicht den KVP mit Innovation verwechseln28 | 04 | 21

Mit dem Begriff Innovation gingen wir in den letzten Jahrzehnten sehr großzügig um. Denn Innovation ist ein überwiegend positiv belegter Begriff. Viele Organisationen und viele Menschen wollen innovativ sein und als innovativ gelten. Innovationen verschaffen Marktvorsprünge, Innovationsarmut gefährdet, mithalten zu können.

Innovationen verändern heute Gesellschaft und Wirtschaft, Unternehmen und Privatleben so schnell und weitreichend wie nie zuvor. Das Produkt aus Innovationszahl, -tiefe und globaler Verbreitungsgeschwindigkeit ist größer als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Für fast alle Unternehmen erzeugen die Innovationen alter und neuer Wettbewerber einen hohen Innovationsdruck und viele müssen selbst innovativer werden als sie es bisher waren.

Wie stehen Qualität und Innovation zueinander? Sehr vereinfachend gesagt ist Qualität das Gute und Innovation das Bessere. Es gibt zwei Arten, Besseres zu erzeugen. Zum einen lässt sich vorhandenes verbessern. Darüber hinaus lässt sich Neuartiges schaffen, welches das bisherige Gute ablöst.

Das Innovationspotenzial des Neuartigen ist allerdings meistens größer als das des Verbesserten. Verbesserung fällt mit zunehmender Reife immer schwerer. Es ist typisch, dass bei der Verbesserung mit wachsendem Qualitäts- und Reifegrad immer kleinere Verbesserungsschritte immer größere Ressourcen erfordern. Die treffende Bezeichnung dafür ist ausgereift.

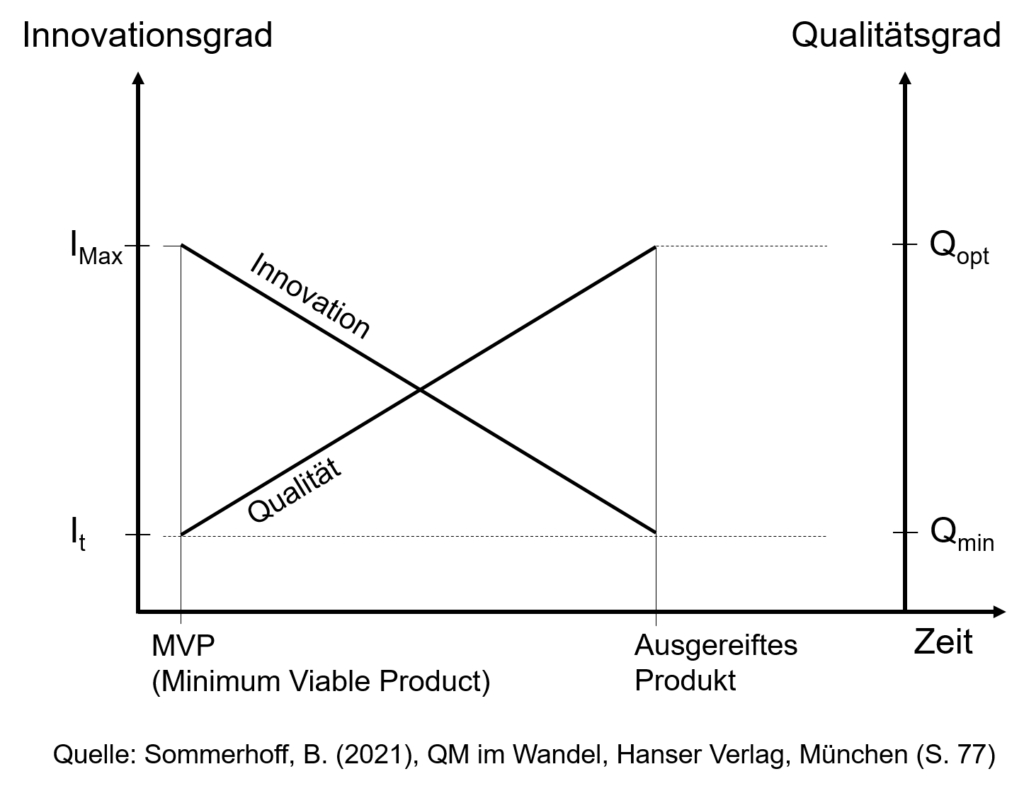

Bei Neuartigem verlassen wir bestehende Entwicklungspfade und betreten neue Lösungsräume. Bereits mit der unausgereiften Innovation in Form eines MVP (Minimum Viable Product) können wir etablierte, ausgereifte Lösungen übertreffen. Und dann steht uns ja wieder die Möglichkeit der Reifung durch kontinuierliche Verbesserung offen, die zunächst sogar in großen Schritten erfolgen kann, bis wir auch hier die Potenziale weitgehend erschöpft haben.

Es spricht also viel dafür, im Streben nach Innovation auf das Neuartige, anstatt auf das Verbesserte zu setzen. Auf Disruption statt auf den kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). Erst Innovation, dann KVP kann die vereinfachte Formel lauten.

Das ist für das Qualitätsmanagement ein Paradigmenwechsel. Kontinuierliche Verbesserung ist eines der stärksten, klassischen Paradigmen des Qualitätsmanagements. Im Kontext einer hohen Innovationsnotwendigkeit kann das Streben zum KVP aber verhindern, angemessen disruptiv zu werden.

Die Grafik zeigt auf, dass hohe Innovation zunächst einmal nur eine minimale Qualität beinhalten kann. Die Erhöhung des Qualitätsgrades und der KVP hingegen brauchen Zeit. Andererseits sinkt mit der Zeit der Innovationsgrad. Die Innovation ist jung und unreif, die Qualität gereift und alt. Die Innovation durchbricht oder disruptiert den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und startet ihn ganz neu. Innovation steht am Anfang, Qualität am Ende des KVP.

Comments are closed.