Die Rolle von Qualitätsmanagement in der Sozialverwaltung23 | 10 | 25

Managementbegriffe, auch der des Qualitätsmanagements, rufen in der Verwaltung, gerade der Sozialverwaltung, häufig Reaktanz hervor. Viele haben erlebt, wie Konzepte aus der Beraterwelt der Industrie kurzfristig in der Verwaltung aufgepoppt sind. Auch wir in der Sozialverwaltung hören oft, man würde „mit Managementmethoden die Jugendhilfe ökonomisieren“ – als hätte nicht jede Leistung, egal ob erwerbswirtschaftlich oder staatlich erbracht, profit- oder gemeinwohlorientiert ausgerichtet, immer auch wirtschaftliche Aspekte. Wie der private, so hat auch der öffentliche Haushalt begrenzte Ressourcen zur Verfügung, wie das Familienleben hat auch der Sozialstaat seine ‚ökonomische Seite‘.

Natürlich ist die Administration nicht der Kern der sozialpädagogischen Tätigkeit auf dem Bauspielplatz – aber Lieferanten und Sozialpädagogen wollen bezahlt sein, Verträge müssen rechtssicher geschlossen, Beurteilungsgespräche müssen geführt werden. Darum muss sich jemand kümmern – systematisch, konsequent und mit Alltagsverstand. Je effektiver und effizienter die Administration ist, umso mehr Ressourcen bleiben für die Kernaufgabe. Die Sozial-Etats sind die mit Abstand größten Brocken der öffentlichen Haushalte, erwartet wird zurecht, dass sorgsam mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen wird. Ob man das „müssen gemanaged werden“ nennt, sei dahingestellt.

Oder muss das gar „qualitätsgemanaged werden“?

Abb. 1: Organisationszyklus ©DGQ

Berechtigte Anforderungen relevanter Interessengruppen erfüllen

Qualität wird umgangssprachlich (zwar immer positiv konnotiert, aber) divers genutzt. Für Qualitätsverantwortliche ist das (laut Norm) „der Grad, in dem Anforderungen erfüllt werden“. Ein einfaches Beispiel macht den Sinn deutlich: Welches ist die bessere Tasche, eine Designerhandtasche aus Kalbsleder oder ein Plastikbeutel aus dem Supermarkt? Versuchen Sie mal, Nassmüll mit der Opernhandtasche rauszubringen…

Um die Anforderungen an eine Leistung zu ermitteln, müssen die an einer Leistung berechtigterweise interessierten Gruppen bekannt sein, deren Erwartungen gewichtet werden, bestenfalls balanciert erreicht. „Wir haben kein QM“ gibt es nicht: Was macht der öffentliche Dienst, was macht die Leistungs- wie Eingriffsverwaltung tagtäglich? Wenn nicht genau das: Anforderungen berechtigter Interessengruppen erfüllen.

In der Jugendhilfe natürlich denen der Kinder, Jugendlichen und Sorgeberechtigten – aber eben auch der Nachbarn einer Einrichtung, der Öffentlichkeit im Sozialraum, der Fachpolitik, der Haushaltsordnung. Je nach dem, welchem Stakeholder wir näher sind, plagen uns dessen Wünsche mehr – der Sozialpädagoge ist eher den Eltern und dem freien Träger, die Staatsrätin eher der fachpolitischen Opposition, dem Rechnungshof oder den Medien ausgesetzt. Wem wollen wir gerecht werden? Allen natürlich!

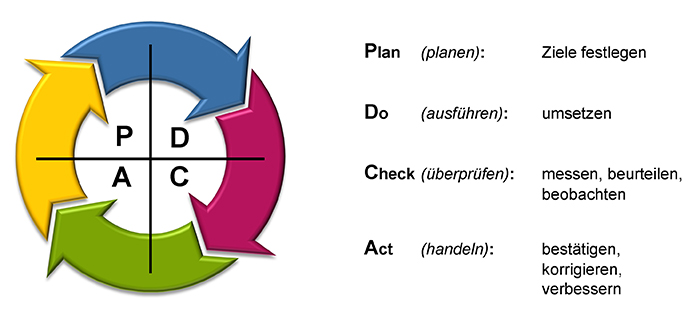

Daraus folgt, dass die Aktivitäten zielgerichtet abgestimmt werden müssen, deren Funktionsweisen überprüft, die Wirksamkeit nachgewiesen und neues Handeln daraus entwickelt werden sollte. Wenn Qualität gegeben sein soll, wenn das herauskommen möge, was wir uns vorgenommen haben („Anforderungen erfüllt“), müssen wir uns dazu etwas vornehmen, umsetzen wie geplant, den Grad der Zielerreichung prüfen und neues Handeln ableiten. Das machen wir wie beim Familienurlaub oder der Geburtstagsfeier, das ist aus gutem Grund auch in Haushaltsgrundsätzen oder Haushaltsordnungen festgehalten (zum Beispiel §7.4 Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg) – und dieser Kreislauf aus Plan-Do-Check-Act (Deming-Kreis) ist seit mehr als 100 Jahren Grundlage des QM. Ganz einfach – und in Konsequenz und Systematik doch so schwer.

Abb. 2: PDCA-Zyklus

In der Planung liegt der halbe Gewinn…

Aber was gilt, wenn man gar nicht profitorientiert arbeitet? So ist man doch Ressourcenverbraucher, Arbeitgeberin, Eigentümer oder Mieterin, Geldanleger oder Schuldnerin. Der berufliche Fokus liegt dabei oft auf dem „Do“, der Ausführung, dem Tun. Auch wenn jede:r weiß, dass vorher gute Planung unabdingbar ist (bei einer Reise, vor einer Feier – oder eben bei der Arbeit). Auch wenn die Notwendigkeit der Leistungs-/Wirksamkeits-, Regelüberprüfung theoretisch meist unbestritten ist (Schule, Schwimmkurs, Fahrerlaubnis, Mannschaftssport), so findet eine konsequente Anwendung eher selten „von alleine“ statt. Dazu bedarf es eines stimmigen Ganzen, eines Systems. Ein solches „Qualitätsmanagement-System“ (QMS) ist mal weniger, mal mehr ausgeprägt, mal formalisierter, mal eher informell.

In der Verwaltung, so sie „in Massenproduktion Bescheide erstellt“ oder dergleichen, sind schon längst auch Arbeits- und Steuerungsmethoden der gewerblichen Dienstleistung ähnlich eingezogen. In der Sozialverwaltung, vor allem dort, wo noch mit aufsuchender Sozialarbeit gepaart und oft auch im hoheitlichen Einsatz gegen vermeintliche Kundeninteressen (zum Beispiel bei Erziehungsversagen als oft beschimpfte „Kinder-Klau-Behörde“) unterwegs, ist es tatsächlich nicht einfach, mit „industriellem Vokabular“ zu überzeugen. Wer ist Kunde einer Inobhutnahme, was ist „Output“ der Bearbeitung eines Antrags auf Hilfen zur Erziehung? Mit sprachlicher Klarheit kann hier zwischen Besuchern, Nutzerinnen, Klienten, Antragstellenden unterschieden werden. Ebenso hilft die Ausdifferenzierung des Outputs (zählbares, wie Bescheide – die aber niemanden glücklich machen außer der Innenrevision), dem Outcome (der Wirkung auf die Kinder, Jugendlichen und Familien) sowie des Impacts für die (Stadt-)Gesellschaft.

Anders als im Hotel haben bei der Unterbringung im Kindeschutzhaus die Kassen- und Rechtssicherheit fast denselben Stellenwert wie die Kernleistung – je nachdem, an welcher Stelle „am Fall“ jemand arbeitet, vielleicht sogar höhere als die pädagogische Leistung.

Die Vielzahl von Regularien im öffentlichen Dienst belegt, dass arbeitsteilige Prozesse geleitet und gelenkt werden müssen. Nirgendwo ist es treffender, seine Strategie als „Qualitätspolitik“ zu bezeichnen, als wenn „ein Koalitionsvertrag abgearbeitet“ werden muss. „Zuständigkeit“ – oder die oft beklagte Nicht-Zuständigkeit – meint doch nichts anderes, als dass die Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnisse in der Organisation festgelegt sind. Wer der veröffentlichten Meinung ausgesetzt ist, dazu fachpolitisch versierten Kritikern in den Aufsichtsgremien, akzeptiert schnell das Gebot der Bewertung von Risiken und Chancen. Die Verantwortlichen können beim Einsatz von Managementtechniken das Maß der notwendigen Übersetzungsleistung durch geeignete Kommunikation sehr gering halten.

Wenn aber Mitarbeitenden gar nicht bewusst ist, dass der „Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ tatsächlich auf effizientes Arbeiten abzielt, oder dass man ohne (relevante, messbare, auf die Kernleistung zielende, also Qualitäts-)Ziele morgens gar nicht aufstehen müsste, wird’s manchmal schwer. Immer noch hört man: „Prozess? Das ist doch, wenn man sich vor Gericht streitet…“. Aber auch der (wie auch immer ausgestaltete) Dienstvertrag in der Verwaltung stellt dem Direktionsrecht der Arbeitgeberin die Rechenschaftspflicht des Arbeitnehmers gegenüber, es darf also gefragt werden „Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?“ Und die Antwort auf „was machen“ kann auch semantisch nur schwerlich „bin zuständig für“ sein. Ja, ein Audit ist durchaus von der Fachaufsicht der übergeordneten Behörde gedeckt. Und die Managementleistung jeden Teilbereichs eines Konzerns (wie etwa der Freien und Hansestadt mit 75.000 Mitarbeitenden) gehört bewertet – wie sollte sonst Wirksamkeit nach-gewiesen und gesteuert werden?

Ein zertifiziertes QM-System? Ein Alleinstellungsmerkmal!

Die informellen Systeme in der Wirtschaft litten in der Vergangenheit darunter, dass jede interessierte Partei meinte, den Grad der Anforderungserfüllung (bspw. bei Lieferanten) selbst überprüfen zu müssen. Das ist natürlich lästig für alle Beteiligten und verschlingt Ressourcen. So hat Mitte der 1980er Jahre eine weltweite Diskussion dazu geführt, dass internationale Regelwerke und zentrale Konformitätsprüfdienste (Zertifizierstellen) etabliert wurden. Seit 1987 kann so die Erfüllung organisationaler Mindestanforderungen nach ISO 9001 von unabhängigen Stellen geprüft und bestätigt werden. Inzwischen nutzen dies 1,2 Millionen Organisationen weltweit. Die Prüfer werden selbst von einer Behörde, bei uns der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS), zugelassen.

Tatsächlich sind in Deutschland rund 48.000 Organisationen, aber nur etwa 30 zivile Verwaltungen nach ISO 9001 zertifiziert, außer der Hamburger öffentlichen Jugendhilfe nur ein weiteres Jugendamt sowie eine Kreisverwaltung, die das Jugendamt inkludiert. Obwohl der Staat, etwa bei Ausschreibungen, selbst oft Wert auf den Nachweis von Zertifikaten legt (man will sich auf die Qualität verlassen können – ohne selbst zu prüfen). Bis sich politische Willensbildung in exekutivem Handeln niederschlägt, ist viel P-D-C-A erfolgt, der Staat ist außerdem bekannt für seine internen Prüfinstitutionen. Jede Dienststelle hat also schon ihr Qualitäts-Management, ihre Funktionsweise, Anforderungen zu erfüllen und die Bereitschaft dazu aufrecht zu erhalten.

Dennoch gibt es Situationen, in denen zusätzlich auf Konformitätsbestätigungen von außen Wert gelegt wird. So nach öffentlich viel beachteten Kinderschutzfällen 2011/12 in der Hamburger öffentlichen Jugendhilfe oder im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) während der Pandemie („die mit dem Fax“). Nach politischen Vorgaben hat die öffentliche Jugendhilfe in Hamburg seit 2017 ein nach ISO 9001 zertifiziertes QMS, der ÖGD in Hamburg implementiert gerade eines. Es kann in besonderen Situationen angebracht sein, der Öffentlichkeit zusätzlich einen Konformitätsnachweis einer neutralen fachkundigen Stelle vorzuweisen. Aber auch ohne Zertifikat kann man sich natürlich an die ISO 9001 (oder über Mindestanforderungen hinausgehende Modelle wie EFQM oder CAF) halten, als Zwischenschritt auch Eigenkonformitätserklärungen abgeben.

Muss Verwaltung nun qualitätsgemanaged werden?

Verwaltung hat keine Daseinsberechtigung, außer relevanten interessierten Parteien die Anforderungen zu erfüllen, sie wird seit jeher ‚qualitätsgemanaged‘. Offen ist, in welchem Grade systematisch, konsequent und (auch von außen betrachtet) rational dies geschieht. Um hier voranzukommen, kann der Rückgriff auf in der Wirtschaft bewährte Praktiken helfen (wir nutzen ja auch DIN A 4 Papier, Brainstormings und Mitarbeitergespräche…), es kann ein plakatives Bekenntnis sein (ausgedrückt etwa im Zertifikat). Verwaltung ist stark reguliert, was einerseits den Zusatzaufwand für formalisierte Systeme gering erscheinen lässt. Andererseits hängen die Früchte für Bemühungen über die Erfüllung von Mindestanforderungen hinaus noch sehr niedrig. Verwaltung hat die geeigneten erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, keine Luxusvarianten.

Eine Befassung mit selbstbewertungsgetriebenen Modellen (EFQM, CAF, EFE) könnte durch die Beteiligung der Mitarbeitenden noch einmal starke Impulse freisetzen. Erfolgreiche Teilnahmen an den Qualitätspreiswettbewerben oder „Levels“-Programmen, auch immer wieder von Verwaltungen (VHS Reckenberg/Ems, Medizinische Dienste der Krankenversicherungen, JobCenter team.arbeit.hamburg, JobCenter Bad Segeberg), belegen dies. Natürlich ist die Befassung mit Managementsystemen nicht ursächlich für Erfolge der ausgezeichneten Verwaltungen, sondern Ausdruck der zu Hilfe genommenen methodischen Anleihen bei der Wirtschaft. Aber jeder Inhalt braucht seine Schublade, alles, was hilft, öffentliche Institutionen transparenter, handlungsfähiger, resilienter aufzustellen, sollte genutzt werden. Qualitätsmanagement, in welche Story auch immer eingebunden, kann dabei mit dem Kerngedanken, ein positives Zukunftsbild über eine mit Zielen unterlegte Strategie durch beherrschte – gern dann auch digital unterstützte – Prozesse zu erreichen, eine Schlüsselrolle einnehmen. Staatsmodernisierung? Wir wissen, wie es gehen könnte…

Steigen Sie näher in das Thema ein und bilden Sie sich mit den verschiedenen DGQ-Weiterbildungen fort

Im Lehrgang „Qualitätsmanagement im Gesundheits- und Sozialwesen I“ eignen Sie sich fundiertes Wissen über die Grundlagen des Qualitäts- und Prozessmanagements an und lernen, welches Potential ein zeitgemäßes Qualitätsmanagement für Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens mit sich bringt. Die Inhalte des Lehrgangs orientieren sich maßgeblich an der Norm DIN EN ISO 9001, ergänzt um Anforderungen der DIN EN 15224. Jetzt anmelden »

Wollen Sie das Potential eines übergreifenden Managementsystem ausnutzen und Aufwände reduzieren? In der Weiterbildung zum Koordinator Integrierte Managementsysteme erfahren Sie, wie Sie ein integriertes Managementsystem aufbauen und bestehende Managementsysteme koordinieren können. Jetzt anmelden »